Den Comic „Der Fotograf von Mauthausen“ hielt ich zum ersten Mal im Mai dieses Jahres in Händen. Ich saß auf der Promenade von Donostia. Oder auch San Sebastian, wie die Spanier zu der baskischen Küstenstadt sagen.

Donostia liegt keine 100 Kilometer von Guernika entfernt. Der Stadt, die im April 1937 durch ein Bombengeschwader der deutschen Luftwaffe, der Legion Condor, fast vollständig zerstört wurde. Das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland waren dem 1936 putschenden General Francisco Franco zur Hilfe geeilt und hatten Waffen und Soldaten zur Zerschlagung der demokratischen Republik nach Spanien geschickt. Drei Jahre dauerte der blutige Bürgerkrieg, der vielen auch als Vorläufer des 2. Weltkriegs gilt. Der demokratisch gewählten Regierung, wie auch den rechten Putschisten eilten international unterschiedliche Menschen und Staaten zu Hilfe.

Der spanischen Republik standen vor allem sozialistische Freiwillige unterschiedlichster Coleur zur Seite. Diese organisierten sich oft in den „Internationalen Brigaden“. Auf der Seite der Putschisten standen die faschistischen Diktaturen Deutschland und Italien. Von einer maßgeblichen Unterstützung der frei gewählten Republik Spaniens durch demokratisch verfasste Staaten hingegen konnte nicht die Rede sein. Diese gründeten im September 1936 ein „Komitee für Nichteinmischung in die Angelegenheiten Spaniens“, was den demokratisch verfassten Staaten offiziell erlaubte, sich aus einer demokratischen und humanistischen Solidarität hinaus zu definieren und ihre Appeasement-Politik gegenüber den nationalsozialistischen Regime weiter zu betreiben. Fakt war, dass sie im Falle eines Sieges der Republikaner*innen einen Linksrutsch in Spanien befürchteten. Und dies erschien ihnen besorgniserregender als eine weitere faschistische Diktatur in Europa. Das Nichteinmischungskomitee schwächte die republikanischen Kämpfe gegen den Franquismus. So wurden z.B. auf Druck des Komitees im September 1938 die Internationalen Brigaden (1, 2, 3) aufgelöst. Der ungleiche Kampf endete 1939 in der Niederlage der Republik und einer fast 40-jährigen Diktatur in Spanien unter dem „Caudillo“ Francisco Franco. Rund eine halbe Millionen Menschen waren in dem Krieg umgekommen, hunderttausende Republikaner*innen landeten in Gefängnissen und Lagern der spanischen Faschist*innen, zehntausende wurden gefoltert und ermordet. Und rund eine halbe Millionen Spanier*innen mussten fliehen und im Exil leben. Naheliegend war die Flucht über die Pyrenäen in das benachbarte Frankreich. Dort aber wurden die so genannten Rotspanier unter teils unmenschlichen Bedingungen in Lagern wie z.B. Gurs durch die linke Volksfront-Regierung interniert. Nach der Niederlage des französischen Armee gegen Hitlerdeutschland, dem Waffenstillstand und der Etablierung des Vichy-Regimes unter Marschall Pétain wurden die Inhaftierten der französischen Lager sogar an das deutsche Reich ausgeliefert. Für über 140.000 Männer und Frauen begann damit eine Schreckens-Odyssee durch deutsche Arbeits- und Vernichtungslager. Viele der so genannten Rotspanier*innen verloren dabei ihr Leben.

Soweit mein Vorwissen, als ich in der kleinen Buchhandlung in der Altstadt von Donostia den Comic „El fotógrafo de Mauthausen“ entdeckte. Und obwohl ich mein Spanisch seit meinen Arbeitseinsatz in Nicaragua Anfang der 1980er Jahre nicht mehr aufgefrischt hatte, musste ich nach einem ersten Blick in den Comic diesen umgehend erstehen. Anschließend saß ich auf der besagten Promenade. Neben mir intonierte ein Trio älterer Männer Jazz- und Tangomusik und ich stürzte mich in das Leseabenteuer über das Leben von Francisco Boix, dem „Retter der Bilder“.

Francisco Boix wurde 1920 in Barcelona geboren und schloss sich als 17jähriger der sozialistischen Jugend, der „Juventudes Socialistas Unificadas“, an. Schon früh erlernte er das Fotografieren und wurde so in der 30. Division der republikanischen Armee Frontfotograf. In Folge der Niederlage der Republik floh er nach Frankreich, wo er interniert wurde. Nach seiner Entlassung, schloss er sich dem antifaschistischen Widerstand an, wurde verhaftet und gelangte über weitere Lager im Januar 1940 in das österreichische Konzentrationslager Mauthausen/Gusen.

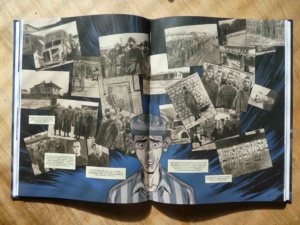

Hier beginnt die eigentliche Geschichte der Graphic Novel. Diese erzählt zu einem anhand der Geschichte Boix‘ über das Leben und Leiden der rund 200.000 Inhaftierten, von denen über 100.000 Menschen im KZ Mauthausen und seinen zahlreichen Nebenlagern ermordet wurden. Zu anderen verfolgt sie Francisco Boix‘ mutiges Unterfangen als Untergebener des Leiters des Erkennungsdienstes, SS-Unteroffizier Paul Ricken, Foto-Negative zu entwenden und diese zur Dokumentation der Nazi-Verbrechenzu verstecken und aufzubewahren. Ricken fotografierte vor allem die Toten im Lager. Nicht um die Todesumstände als Morde zu kennzeichnen, sondern um die Toten so zu drapieren und zulagern, dass deren Tode wie Selbstmorde oder Fluchten aussahen. Zudem war Ricken für die Fotografien offizieller Feiern und Besuche hochrangiger NS-Führer zuständig. Bei all den Aufnahmen unterstützte ihn der junge Francisco Boix und erhielt darüber Zugang zu vielen Bereichen und offiziellen Vorgängen im Konzentrationslager. Boix fertigte so gut es ging weitere Negative an, versteckte und schleuste diese aus dem Lager. Dies schaffte er mit der Hilfe weiterer Inhaftierter. Vor allem einem Netzwerk linker Gefangener aus Spanien, von denen über 7.000 in Mauthausen inhaftiert waren. Das Unterfangen war für alle Beteiligten höchst gefährlich und zwang Francisco Boix auch zu mancher Entscheidung, die er selbst als moralisch fragwürdig empfand. Nicht alle seiner Verbündeten überlebten das KZ Mauthausen.

Francisco Boix erlebte die Befreiung der Insassen von Mauthausen durch die US-Amerikaner im Mai 1945. Er begleitete die Befreiung mit einer der SS entwendeten Leica Kamera, nahm die Ankunft der Amerikaner, die Inhaftierung von Wachpersonal und seine überlebenden Kameraden auf. Und er sicherte aus den verschiedenen Verstecken innerhalb und außerhalb des Lagers die verborgenen Negative.

Mit Hilfe seiner Zeugenaussagen und den versteckten Fotografien konnten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher in den Jahren 1945⁄46 wichtige Beweise über die NS-Verbrechen in den Konzentrationslagern vorgelegt werden. Zudem trugen die Aufnahmen zur Verurteilung Ernst Kaltenbrunners, des Nachfolgers Reinhard Heydrichs an der Spitze des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), zum Tod durch den Strang bei. Mit einer Episode über den Nürnberger Prozess und einer Begegnung mit der französischen Widerstandskämpferin und Belastungszeugin Marie-Claude Vaillant-Couturier endet die Geschichte Francisco Boix in der Graphic Novel

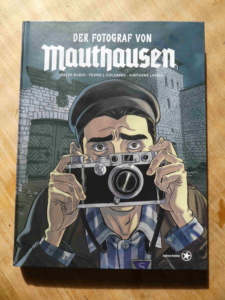

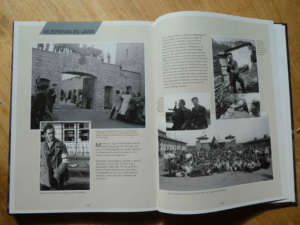

Die Graphic Novel „Der Fotograf von Mauthausen“ ist bemerkenswert. Allein schon die narrative Umsetzung der Geschichte von Francisco Boix durch Salva Rubio, die zeichnerische Darstellung durch Pedro J. Colombo und die Kolorierung durch Aintzane Landa machen diese Graphic Novel zu einer erkenntnisreichen Lektüre und einen optischen Genuss. Besonders gelungen ist diese Graphic Novel aber über das angehängte Glossar mit den unterschiedlichsten wissenschaftlichen und journalistischen Beiträgen, sowie einigen der Originalfotografien von Boix. Die verschiedenen Autor*innen stellen profund die historischen und biographischen Kontexte her. Und Salva Rubio erläutert noch einmal die narrativen und stilistischen Freiheiten, die sich die Schöpfer des Buches erlaubten, um die Geschichte in einen graphisch flüssigen Stil darzustellen.

In einem Epilog zum Ende des Comics erfährt man dann noch mehr über das Schicksal Francisco Boix‘ und seine letzten Jahre im Pariser Exil. Francisco Boix verstarb am 4. Juli 1951 an den Folgen einer Erkrankung, die er sich in Mauthausen zugezogen hatte. Er wurde nur 31 Jahre alt.

An der Promenade von Donostia war es in der Zwischenzeit kalt geworden. Als ich den Comicband zuschlug hatte das Musiker-Trio längst seine Instrumente eingepackt und war gegangen. Mit meiner Neuerwerbung war ich äußerst zufrieden. Nur mein mangelndes Spanisch ärgerte mich und ich hoffte innig, dass der Comicband bald auf Deutsch erscheint. Ich packte zusammen, durfte ich doch meinen Bus zur Grenze nicht verpassen.

Kürzlich ist der „Der Fotograf von Mauthausen“ nun in einer deutschen Übersetzung bei dem österreichischen Verlag bahoe books erschienen. Er ist hiermit jedem Antifaschisten und jeder Antifaschistin zugänglich und herzlichst angeraten.

Weiteres zu Mauthausen: Mauthausen Memorial

Ein Gedanke zu “Rezension: „Der Fotograf von Mauthausen“”

Kommentare sind geschlossen.