„Es geht nur darum zu sagen, was man diesen jungen Leuten mit dem Prozess und der Behandlung angetan hat. Das das Unrecht war …“. So Inge Nieswand über ihren Bruder Walter Gebhard und seine Freund*innen aus einer Dortmunder Edelweisspiraten-Clique, die in einem großen Prozess im Oktober 1943 verurteilt wurden. Ein Gespräch über generationenübergreifende Traumatisierung durch die Verfolgung des NS-Systems mit der Dortmunderin Inge Nieswand.

Heiko Koch: Guten Abend Frau Nieswand. Bitte stellen Sich sich den Leser*innen kurz vor.

Inge Nieswand: Ich heiße Nieswand. Mit Vornamen Inge. Wenn Sie es genauer wissen wollen, Inge Elisabeth, nach meiner Patentante. Ich wurde am 10. November 1939 geboren und bin jetzt 79 Jahre alt. Ich wurde in der Nähe des Dortmunder Borsigplatzes — in der Nordstadt — geboren und bin diesem Stadtteil auch heute noch sehr verbunden. Weil ich dort bis zu meiner Eheschließung gewohnt habe und mich dort sehr wohl gefühlt habe. Zur Zeit achte ich auf alles was in Nähe dort passiert.

H.K.: Sie sind, wie Sie vorhin sagten, Mitglied bei der AWO und der SPD.

I.N.: Ja. SPD-Mitglied bin ich seit dem 1. November 1975. Mitglied der Arbeiterwohlfahrt bin ich ganz kurze Zeit später geworden. So vielleicht ein Jahr später.

H.K.: Wir sitzen hier zusammen, weil ich Sie befragen möchte über die Geschichte Ihres Bruders, Walter Gebhard, der zur Zeit des Nationalsozialismus als Edelweißpirat im Dortmunder Norden aktiv war. Bitte erzählen Sie uns Einzelheiten zu seinem Leben.

I.N.: Lassen Sie mich so beginnen: Ich sollte als Vierjährige zum Weihnachtsfest 1943 ein Lied singen – wünschte sich die Familie. Habe ich auch gemacht. Ich habe gesungen „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Nach jedem Dezember kommt auch wieder ein Mai“. Ich habe gedacht, jetzt wird sich die Familie freuen, dass ich so schön ein Lied gesungen habe. Stattdessen hat die ganze Familie geweint. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Später habe ich erfahren warum. Mein Bruder ist als Edelweißpirat mit vielen anderen jungen Leuten im Oktober 1943 verhaftet und in die Dortmunder Steinwache eingeliefert worden. Im Dezember 1943 war der große Prozess gegen diese über 30 Jugendlichen.

Es kam heraus, dass wenn sie ihre Strafe abgesessen hatten, sie sich freiwillig zum Militär melden mussten. Wohlgemerkt „freiwillig mussten“, komisch, aber so war es. Das war die Situation Weihnachten 1943 — „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt auch wieder ein Mai“. Im Dezember 1943 hatten sie ihren Prozess und im Mai 1944 hatten sie ihre Strafe abgesessen und mussten zur Wehrmacht.

Die Edelweißpiraten haben sich im wesentlichen zur Marine gemeldet. Es hieß, der Drill sollte dort nicht so stramm sein. Das kam ihnen am nächsten, denn die Edelweißpiraten, die nur Latschen wollten, denen der Drill in der Hitlerjugend nicht passte – die wollten sich ja nur frei bewegen.

Walter ging dann zum Militär und wurde verletzt. Mit 17 Jahren ging er in den Krieg und als er zurück kam war er 19 Jahre alt.

H.K.: Wann genau kam er aus dem Krieg wieder?

I.N.: Im September 1945 kam er aus dem Lazarett in Hameln zurück nach Dortmund. In dem Lazarett haben ihn meine Mutter und ich auch besucht. Erst wollten sie uns in das Lazarett nicht reinlassen, weil angeblich in Dortmund eine ansteckende Krankheit grassierte. Deswegen sollten wir nicht zu ihm ins Krankenzimmer. Ich bin aber den Erwachsenen zwischen den Beinen durch gewischt. So brach ich das Eis. Dann durften wir auch zu ihm.

Vor seinem Geburtstag ist er dann wieder zurück gekommen. Meine Mutter hatte das schon in ihrem Herzen gespürt, dass mit ihm etwas los war „Ich höre den Jungen doch rufen“. Ihre Verbindung war so stark zu ihm, dass sie glaubte ihn rufen zu hören. Es war ein furchtbar schwerer Weg für Walter vom Bahnhof nach uns zu Hause. Wir wohnten in der Uhlandstraße. In der Wohnung meiner Tante.

H.K.: Was für eine Verletzung hatte Ihr Bruder Walter?

I.N.: Er hatte einen Kniedurchschuss erhalten. Im Krieg konnte man das nicht richtig behandeln. Das Bein war steif geworden und das hat ihn stark belastet nach Hause zu laufen. Der Weg vom Bahnhof in die Uhlandstraße war eine Qual für ihn. Dann hat ihn aber jemand gesehen und ist vorgelaufen und hat meiner Mutter Bescheid gesagt. Meine Mutter war gerade am Backen. Sie hatte alles zusammen gezogen was es gab, um für ihn einen Kuchen zu backen. Den wollten wir am nächsten Tag nach Hameln mit nehmen. Na, und dann kam er stattdessen. Das war sehr schön und auch nicht mehr so belastend, woll.

Mein Bruder war… na er musste als Neunzehnjähriger ja viel an Jugendzeit nachholen … und er musste trotz seiner Beins … also er hat trotz seines Beins Fahrrad gefahren. Also er war wirklich nicht jemand, der sich unterkriegen ließ. Walter musste dann immer eine weite Strecke zurücklegen, um Wasser aus einem Brunnen zu besorgen. Naja — und wie Jungs halt so sind in dem Alter – haben die sich aus Jucks und Dollerei gekabbelt und der Eimer ist kaputt gegangen. Das war eine Katastrophe für meine Mutter. Wie sollte man jetzt Wasser holen? Da gab es immer gewisse Schwierigkeiten zwischen Mutter und Sohn. Mich als Kind hat das sehr belastet, weil ich glücklich war, meinen Bruder wieder bei mir zu haben, der alles das mit mir machte, was meine Eltern nicht machten. Er spielte mit mir, er tobte mit mir – es war für mich eine wunderbare Zeit.

Um so schlimmer war es dann, als er im Februar 1946 in seiner alten Lehrfirma tödlich verunglückte. Er war an dem Unglück nicht schuld. Obwohl man ihm die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Das wäre für meine Mutter eine Katastrophe geworden. Aber glücklicherweise war bei dem Unglück ein anderer Lehrling anwesend, der aussagte, dass der sogenannte Vorarbeiter Schuld an dem Unfall gehabt hat. Wir haben meinen Bruder Walter dann in der Leichenhalle wieder gesehen. Walter war – was damals ganz selten war — sehr schön aufgebahrt. Wo man das alles hergeholt hat, weiß ich nicht. Es waren vor allem die Mädchen aus der Edelweißgruppe, die das alles organisiert hatten. Die eine hatte von ihrer Mutter eine Myrte bekommen. Aus der sollte später mal ihr Hochzeitskranz werden. Die hat sie geopfert. Man hat alles wunderbar mit kleinen Sträußen verziert und mit schwarzen Schleifen gebunden. Es war eine absolut andere Sichtweise auf meinen Bruder, die in der Leichenhalle dadurch erzeugt wurde. Die Zusammengehörigkeit der Edelweißpiraten hat den Krieg und die schlimme Zeit überdauert. Ich sah das so. Aber als Kind wusste ich das nicht und die Zusammenhänge habe ich erst viel, viel später erfahren. Durch den Tod meines Bruders ist diese Zeit in meiner Familie nie besprochen worden.

H.K.: Wann haben Sie von der Mitgliedschaft ihres Bruders bei den Edelweißpiraten erfahren?

I.N.: Das war zu der Zeit als ich die Frauenstudien an der Universität Dortmund machte. Da gab es in diesem Bunker am Westpark eine Ausstellung und da las ich bei den Edelweißpiraten den Namen meines Bruders als einen der „Haupträdelsführer“. Das war mir vollkommen neu. Ich kam nach Hause und sagte meiner Mutter „Du hör mal, hast Du das gewusst?“. Meine Mutter sagte „Um Himmels Willen, wissen die Leute das?“. Dieser Schrecken im Gesicht meiner Mutter war so unverständlich für mich. Da hat sie mir die Geschichte meines Bruders und alles was damit zusammenhing erzählt. Da habe ich erst gemerkt, wie das meine Mutter all die Jahre belastet hatte. Das war Anfang der 80er Jahre. Dieser Prozess war 40 Jahre früher – Anfang der 40er Jahre gewesen. Das war jetzt 40 Jahre vorbei und während der Zeit hat meine Mutter das in sich verschlossen, hat nie darüber gesprochen und es ist nie aufgearbeitet worden. Erst dadurch, dass ich es so erfahren habe, sind wir dazu gekommen das aufzuarbeiten. Ich bin mit meiner Mutter zu einer Veranstaltung über das Naziregime in die Steinwache gegangen. Dort habe ich meine Mutter mit Hilde Schimschok bekannt gemacht, die in der Widerstandsgruppe „Neuer Sozialismus“ organisiert gewesen war. Die hat meiner Mutter erst einmal klar gemacht, dass am Verhalten meines Bruders nichts auszusetzen war, dass er nichts Böses gemacht hatte und dass sie nicht gram sein brauchte aufgrund des Erlebens dieser Gerichtsgeschichte.

Danach habe ich mir alles Erreichbare über die Edelweißpiraten besorgt. In der Zeit habe ich Hans Müller von der Geschichtswerkstatt kennen gelernt. Er war Professor an der Universität und bei ihm habe ich diverse Seminare besucht. So z.B. über die Jugendgruppierungen. Er hat mir die gesamten Gerichtsakten von diesem Prozess besorgt. Er hat mich gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass ich das von meinem Bruder nicht so annehmen sollte, wie es in den Gerichtsakten stand. Denn diese Papiere seien von den Nazis erstellt worden. Das mein Bruder wahrscheinlich ein ganz anderer Mensch gewesen war, als das, was in diesen Akten über ihn stehen würde. Damals war meine Mutter in die Gestapo-Wache in Hörde vorgeladen worden und wurde dort von dem berühmten Nazi Buschmann verhört. Der hat ihr gesagt, wenn sie nicht in der Lage wäre ihren großen Sohn zu erziehen, dann sei sie auch nicht in der Lage ihre kleine Tochter zu erziehen. Man müsse ihr die Tochter wegnehmen. Das hat meiner Mutter – bildlich gesprochen – das Kreuz gebrochen. Sie war danach nicht mehr so, wie sie als junge Frau gewesen war. Sie war vorher nicht so ängstlich gewesen, wie ich als Erwachsene sie später erlebt habe. Das verstand ich dann aber erst, als ich von dieser Geschichte auf der Gestapo-Stelle erfuhr. Ich habe dann versucht alles herauszufinden, was man zu den Edelweißpiraten erfahren konnte. Ich habe mich in der gesamten Bekanntschaft und Verwandtschaft erkundigt, wie man zu meinem Bruder stand. Mich interessierte das wahre Bild meines Bruders, wie ihn die Nazis darstellten und wie ihn meine Familie kannte.

Ich musste als Schülerin einmal einen Aufsatz schreiben über einen Menschen, den man besonders liebt. Ich habe über meinen Bruder geschrieben „Walter war mein Märchenprinz“. Meine Schulkolleginnen haben sich darüber amüsiert. Naja, aber die wussten ja auch nicht was los war. Ich wusste das ja auch noch nicht. Für mich war er ein Mensch, den man lieben musste. Wie er war, wollte ich 40 Jahre später herausfinden. Das habe ich auch herausgefunden. Ich habe sehr viel Indizien gefunden, was für ein guter und achtenswerter junger Mensch mein Bruder gewesen war.

H.K.: Was haben Sie von den Edelweißpiraten mitbekommen?

I.N.: Walter — oder Atta wie ich ihn damals nannte — musste immer auf seine kleine Schwester achten. Wenn sich die Edelweißpiraten irgendwo trafen, hat er seine kleine Schwester immer mitgenommen, weil meine Mutter arbeiten ging und ich nicht zu Hause alleine bleiben sollte, während der Zeit wo Bomben fallen könnten. Einmal wollte er mich aber nicht mitnehmen und hat mich auf das Sofa gesetzt, den Wecker vor mich gestellt und gesagt „Pass auf, wenn der eine Zeiger hier steht und der andere Zeiger da steht, dann kommt die Mama nach Hause“. Ich bin treu und brav auf dem Sofa sitzen geblieben und habe den Wecker nicht aus den Augen gelassen. Als meine Mutter kam, ist sie fuchsteufelswild geworden und hat gesagt: „Was hätte passieren können, wenn es in der Zeit einen Bombenangriff gegeben hätte?“ Das hatte der Walter nicht bedacht. Naja, das kann ich heutzutage — nachdem ich selber Kinder bekommen und großgezogen habe — beim Walter durchaus verstehen. Also mein Junge, wenn der mit 17 bis 19 Jahren immer mit seiner kleinen Schwester hätte rumlaufen müssen, der wäre sicherlich nicht begeistert gewesen. Der hätte auch versucht, gewisse Freiheiten zu haben.

Ich kannte sehr viele Lieder der Edelweißpiraten. Ich kannte die jungen Burschen, die sich da immer trafen. Ich kannte auch ihre Spitznamen. Nuckel Werner Käding zum Beispiel. Heiner Scheimann. Hillebrecht. Die waren mir alle so vertraut. Aber ich habe das nie irgendwie zusammenbringen können. Später, als ich das als über 40-Jährige erfuhr, war das wie ein Puzzle, das ich dann zusammen setzen konnte.

H.K.: Von welchen Aktivitäten Ihres Bruders als Edelweißpirat haben sie Kenntnis?

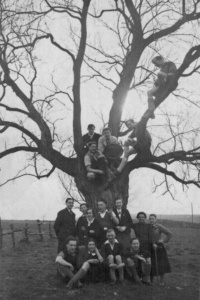

I.N.: Na, sie haben sich regelmäßig an der Danziger Freiheit getroffen. Sie sind wandern oder zum Paddeln und Kanufahren an den See gegangen. Zunächst wollten sie gar nichts, was irgendeinen Anlass zu einer Gerichtsverhandlung gegeben hätte. Sie wollten nur nicht in die Hitlerjugend eintreten, weil ihnen der Drill in dieser Gruppe nicht gefiel. Natürlich haben sie sich mit der Hitlerjugend oft angelegt. Wenn sie zum Beispiel wussten, dass irgendwo ein Treffen der Hitlerjugend war und sie wurden angehalten die Fahne zu grüßen, dann hat jemand von ihnen den Kamm genommen, um sich die Haare zu kämmen, anstatt „Heil Hitler“ zu sagen. Das waren alles so Sachen, die man heute bei jungen Leuten als selbstverständlich ansieht. Aber damals war es nicht erlaubt. Seitens der Regierung, seitens der Partei, konnte man das nicht akzeptieren. Was dann allerdings passierte, das war … Heiner Scheimann hatte Geburtstag. Sie hatten sich zusammen in der Wohnung von Heiner getroffen. Die Eltern waren nicht da – die waren verreist. Dann haben sie da den Geburtstag gefeiert. Aber zu der Zeit gab es ja keinen Alkohol, beziehungsweise war es sehr schwer an Alkohol zu kommen. Dann sind die in eine Drogerie gegangen — ich weiß nicht, ob sie da eingebrochen sind oder was auch immer – und haben sich dort Alkohol besorgt. Das wurde ihnen ganz, ganz böse angekreidet. Allerdings, die Inhaberin dieser Drogerie hat, als mein Bruder verstarb, eine Beileidskarte an meine Eltern geschickt. Demzufolge kann sie meinem Bruder nicht böse gewesen sein. Somit ist auch diese Sache, die im Prozess so mies dargestellt wurde, nicht der Wahrheit entsprechend gewesen.

H.K.: Sie hatten erwähnt, dass im Prozess auch zur Sprache kam, dass ihr Bruder Zwangsarbeiterinnen geholfen habe.

I.N.: Ja, mein Bruder arbeitete in einer Firma in der Feldstraße. Daneben war ein Betrieb, wo Zwangsarbeiterinnen oder so genannte Ostarbeiterinnen arbeiten mussten. In der Pause hat ihnen Walter sein Butterbrot zugesteckt. Das hieß dann im Prozess „Kontakte zu Ostarbeitern“ und wurde ihm negativ angekreidet.

H.K.: Das ging aus den Prozessakten hervor?

I.N.: Ja, so stand es in den Prozessakten.

H.K.: Ist ihr Bruder auch wegen angeblicher Propagandataten gegen das Reich angeklagt worden?

I.N.: Nein, eigentlich nicht. Propagandataten oder Ähnliches wurde ihnen nicht vorgeworfen. Davon ist mir Nichts bekannt. Ich habe meine Mutter befragt, ob sie irgendwelche Flugblätter gemacht hätten. Oder sonst wie auffällig gegen die Partei geworden wären. Das Einzige war, das sie mit der Hitlerjugend öfters aneinander geraten waren. Parteilich war ihnen Nichts vorzuwerfen gewesen. Man hat natürlich gesagt, dass sie faul und frech gewesen wären usw.. Aber mein Bruder hat, um seine Familie zu unterstützen, Kegeln in einer Kegelbahn aufgestellt und Zeitungen ausgetragen. Also er war wirklich sehr, sehr fleißig. Aber das ist auch nicht bedacht worden. Es wurde gesagt, sie seien frech und arbeitsscheu. Dass mein Bruder mehrfach geholfen hat Brände zu löschen, wo Bomben Brände verursacht hatten, blieb unerwähnt. Zum Beispiel saßen wir im Keller und mein Vater und Walter sind raus gegangen und haben geschaut, ob etwas am Haus zerstört worden war. Dabei haben sie festgestellt, dass der Dachstuhl brannte. Dort hatte eine Familie sehr viel Papier gelagert. Da sind die Beiden rauf und haben erst einmal das Papier weg geschmissen, weil sonst der Brand noch mehr Nahrung gefunden hätte. Ein anderes Mal haben Walter und seine Freunde einen Brand gesehen und haben auch da beim Löschen geholfen. Dabei hat er einen Balken auf die Schulter bekommen und war verletzt. Als er dann durch die Verletzung torkeln musste, haben ihn Hitlerjungen verhauen, weil er angeblich betrunken sei. Auch das stimmte nicht. Er war verletzt.

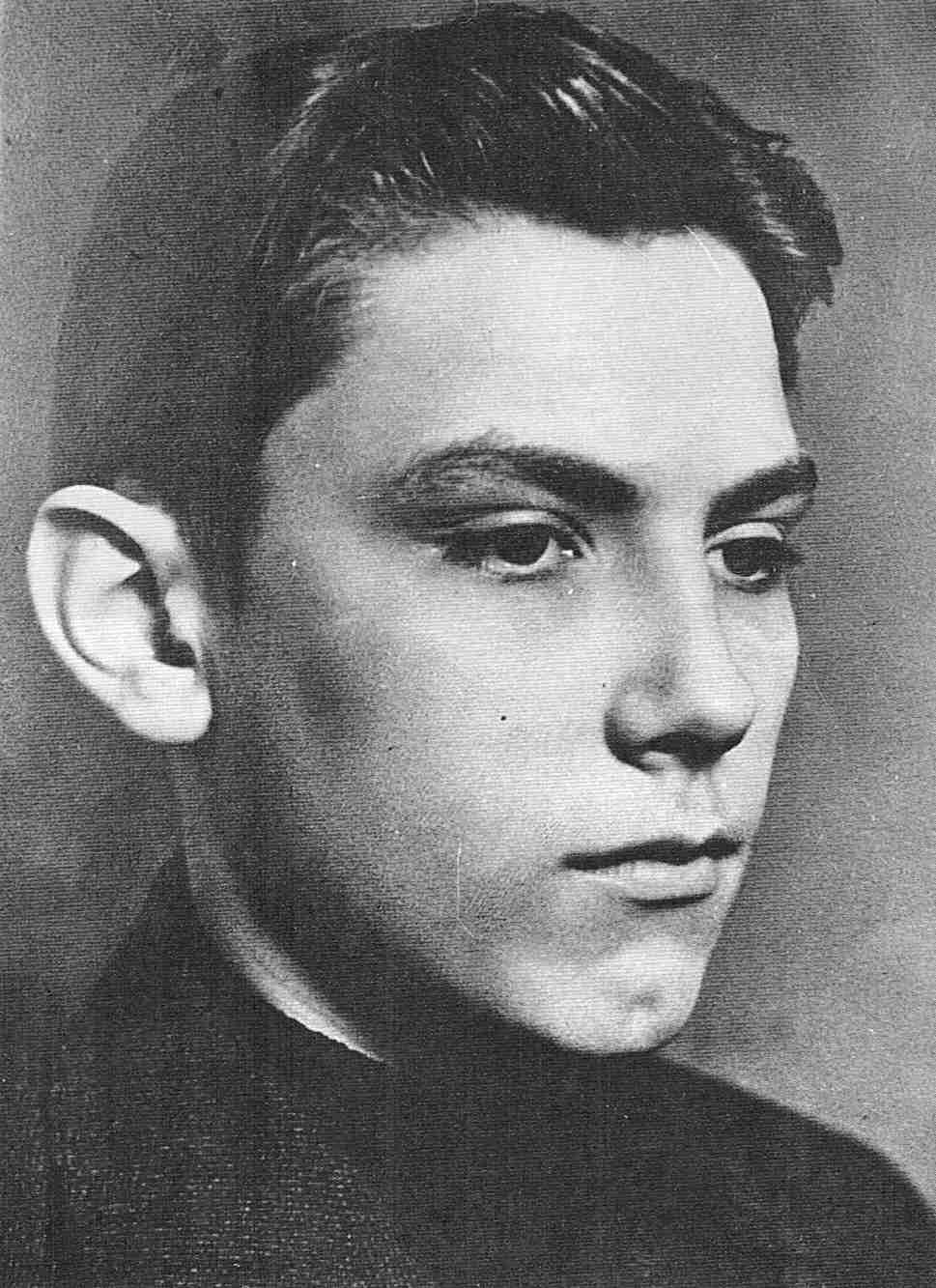

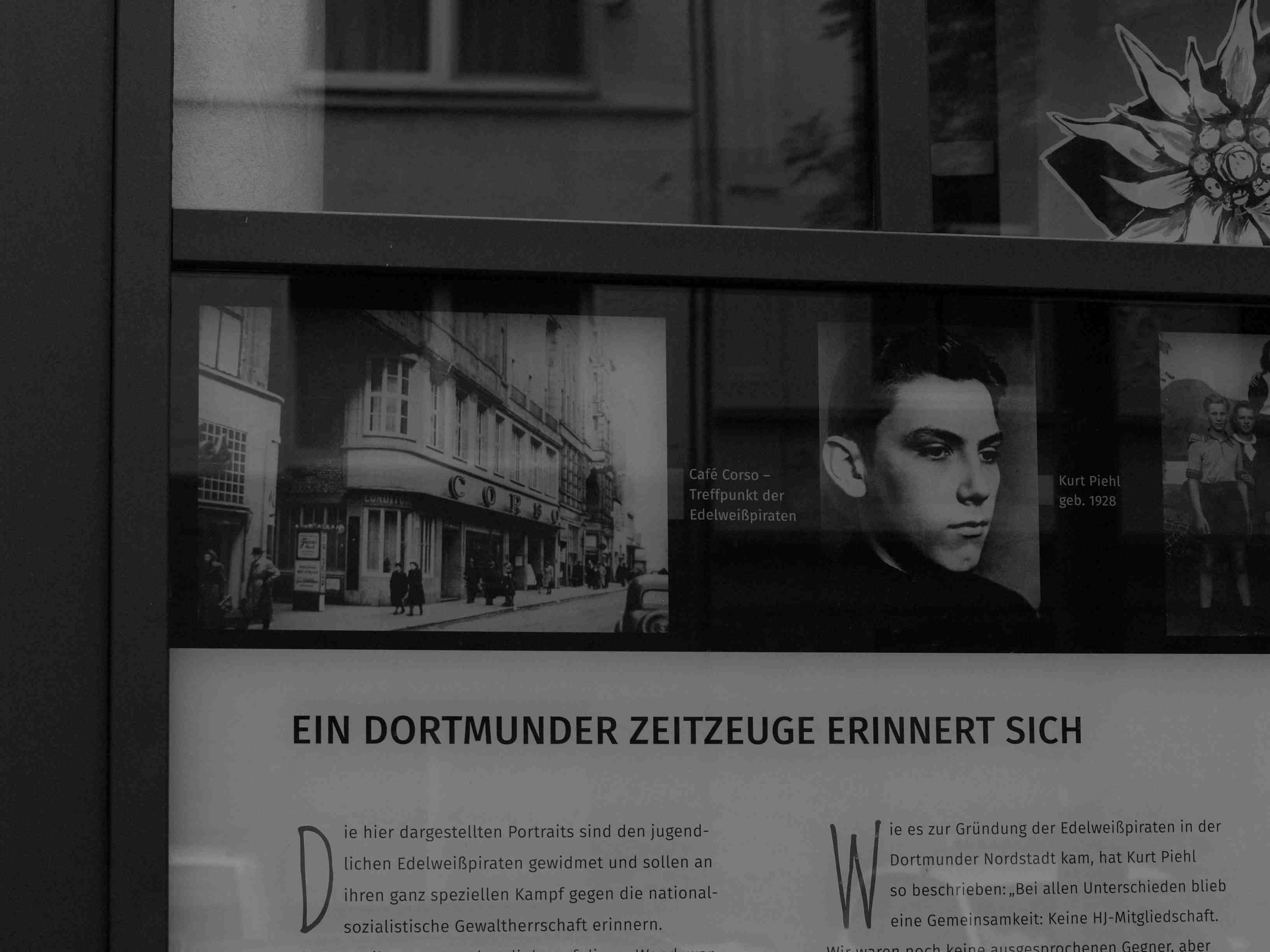

H.K.: Die Hauptzeit der Aufarbeitung der Geschichte der Edelweißpirat*innen lag in Dortmund in den 1980er Jahren. Das war die Zeit der Geschichtswerkstatt, der Entstehung der Steinwache als Gedenkort, die Veröffentlichungen der Bücher Kurt Piehls, des Comic „Das Karbidkommando“ von Günther Rückert usw. Nach 40 Jahren wurde das Kapitel der Edelweißpirat*innen das erste Mal in Dortmund thematisiert.

I.N.: Ja, das stimmt. Aber die Geschichte der Edelweißpiraten wurde nicht den breiten Schichten in der Bevölkerung zugängig gemacht. Allgemein wurde nicht über die Edelweißpiraten gesprochen. All diese Sachen. Kurt Piehl und so weiter waren in gewissen Kreisen bekannt. Unter anderem durch diese Ausstellung über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Dortmund. Aber die allgemeine Bevölkerung hat davon nicht so viel mitgekriegt. Mich hat das natürlich sehr interessiert und ich habe versucht alles zu erfahren. Ich habe alle Zeitungsartikel gesammelt und bin in Archive gegangen. Es gab sehr wenig zu finden. Ich habe hier in Dortmund oft vor Schüler*innen gesprochen. Einmal meinte eine Lehrerin zu mir, dass sie es noch nie erlebt hätte, dass ihre doch sonst so laute und turbulente Klasse so leise gewesen wäre. Während meines Sprechens hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Aber es war für die jungen Leute alles vollkommen neu. Inzwischen weiß ich, dass auch einige Schulen sich damit befasst haben, unter anderem das Bert-Brecht-Gymnasium. Es gibt eine Schule, die die Feier in der Bittermark zu Karfreitag dazu genutzt hat, um dort über die Edelweißpiraten zu sprechen. Aber in der großen breiten Bevölkerung sind die Edelweißpiraten in Dortmund nicht angekommen. Ich habe mich mit den Kölner Edelweißpiraten befasst. Die Kölner Edelweißpiraten sind in Jerusalem als „Gerechte der Völker“ geehrt worden. Aber hier in Dortmund stehen die Edelweißpiraten nach wie vor in der Schmuddelecke und werden möglichst totgeschwiegen.

H.K.: Was würden Sie sich Anbetracht dieser Situation wünschen?

I.N.: Also vor 40 Jahren, als ich davon erfahren habe, da hätte ich noch gedacht, die schweigen darüber, um ja nicht mit irgendwelchen Forderungen konfrontiert zu werden. Aber inzwischen lebt von den Edelweißpirat so gut wie keiner mehr. Da muss weder das Land, noch der Staat befürchten, dass irgendwelche Forderungen gestellt werden. Es geht nur darum zu sagen, was man diesen jungen Leuten mit dem Prozess und der Behandlung angetan hat. Dass das Unrecht war und das diese jungen Leute nicht schlechter waren, als die Jugend heutzutage. Das ist die Sache, die ich mir wünschen würde.

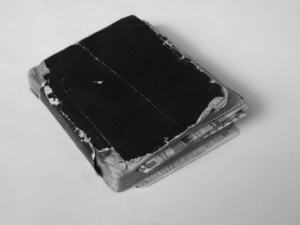

H.K.: Da kann man nur hoffen, dass ihr kleines Buch über das Schicksal ihre Bruders veröffentlicht wird.

I.N.: Das wäre schön. Ich habe es an verschiedene Stellen gegeben. Bis jetzt habe ich aber keine Antworten bekommen. Das macht mich sehr traurig, weil normalerweise müssten die Leute, denen ich das Büchlein habe zukommen lassen, sich dazu melden. Das ist leider bisher nicht passiert.

H.K.: Dann hoffen wir gemeinsam, dass dies in nächster Zukunft eintritt. Bis dahin, vielen Dank für das Interview.

Die Erinnerung an die Dortmunder Edelweisspirat*innen sind marginal. Die Aufarbeitung der Widerstandsgeschichte der proletarischen Jugendlichen Dortmunds, die sich in so genannten „wild gangs“ zunächst gegen die Hitlerjugend und dann gegen das NS-System verbündeten, ist vorwiegend der Dortmunder Geschichtswerkstatt zu verdanken. Die heute noch existierende Grassroots-Initiative machte in den 1980er Jahren in vielfältiger Art die Geschichte der Edelweisspirat*innen publik. Über Führungen durch das ehemalige Gestapo-Gefängnis „Steinwache“, Kneipenveranstaltungen, Stadtrundgänge, Artikel, Bücher, aber auch den Comic „Das Karbidkommando“. Letzterer wurde von mir im Jahr 2017 erneut verlegt. Bereichert durch Interviews mit dem Zeichner Günter Rückert und Andreas Müller von der Geschichtswerkstatt, sowie alten Originaltönen von Hans Müller und Kurt Piehl. Die Geschichte des Comics folgt der Autobiographie Kurt Piehls. Der Bauarbeiter schrieb sein Leben in den 1960er Jahren für seine Tochter in mehreren Büchern auf. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, dass Hans Müller von der Geschichtswerkstatt von deren Existenz erfuhr und es so gelang die Erzählungen als Bücher zu veröffentlichen. 20 Jahre vor der Zeit als über die Edelweisspiraten geforscht, geschrieben und gestritten und 40 Jahre bevor sie die ersten offiziellen bundesdeutschen Würdigungen als Widerstandskämpfer*innen erhielten, wurden diese Erzählungen verfasst. Nicht für einen Büchermarkt mit Verkaufszahlen, Präsentationen und öffentlichen Lesungen. Nicht für Geld und Habitus. Sondern zur Erinnerung und Würdigung. Aus dieser schnörkellosen Direktheit und Ehrlichkeit beziehen Piehls Erzählungen ihre Stärke — bis heute. So ist es kein Wunder, dass der 2001 Verstorbene nicht nur in der Antifa-Szene, sondern auch in der Graffiti-Szene über Anhänger*innen verfügt.

Seine Bücher:

Geschichte eines Edelweißpiraten. — Frankfurt/M. : Brandes & Apsel, 1988

Bd. 1. Latscher, Pimpfe und Gestapo. — ISBN 3−925798−87−0

Bd. 2. Rebellen mit dem Edelweiß. — ISBN 3−925798−88−9

Schieber, Tramps, Normalverbraucher : unterwegs im Nachkriegsdeutschland. — Frankfurt/M. : Brandes & Apsel, 1989. — ISBN 3−925798−89−7

Tatort Baustelle : Wirtschaftwunder-Roman. — Frankfurt/M. :Brandes & Apsel, 1994. — ISBN 3−86099−434−4

Graffiti zu Ehren Kurt Piehls: