In der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 starb Walter Benjamin. Der Fotografin Henny Gurland, die wie Benjamin Teil der Flüchtenden-Gruppe auf ihrem Fußweg über die Pyrenäen bis zur spanisch-französischen Grenze war, soll er Stunden vor seinem Tod einen Abschiedsbrief übergeben haben. Sein Freund und Kollege Theodor W. Adorno hätte ihn erhalten sollen, erklärend, dass die „ausweglose Situation“ seiner misslingenden Flucht aus Vichy-Frankreich Benjamin keine andere Möglichkeit gelassen habe, als den Freitod zu wählen.

Denn eigentlich hätte das französische Exil für Benjamin, den jüdischen Intellektuellen, Übersetzer, Philosophen und Kulturtheoretiker, im Herbst 1940 nur noch eine Übergangsstation sein sollen. Längst hatte er ein gültiges Einreise-Visum für die USA in der Tasche. Bereits 1933 war er vor der Verfolgung durch die Nazis nach Paris geflohen. Mit der NS-Besatzung im Sommer 1940 und der Kollaboration des Vichy-Regimes im Süden des Landes waren Jüdinnen und Juden, Widerständige, Antifaschist:innen und in Nazi-Deutschland Verfolgte auch in ganz Frankreich nicht mehr sicher. Benjamin entschied sich also erneut zur Flucht – über Spanien und Portugal wollte er die USA erreichen. Nun aber, im September 1940, verwehrten die spanischen Behörden dem Flüchtenden die Einreise. In Portbou erklärte man ihm nach Übertritt der Grenze, dass es ihm ohne französische Ausreisepapiere nicht gestattet sei, spanischen Boden zu betreten , selbst zur Durchreise nicht. Über Nacht hielt man ihn fest, untergebracht im Hotel Fonda de Francia. Von dort aus sollte er am nächsten Morgen abgeschoben werden – zurück nach Frankreich, wo die Flüchtenden der Gestapo übergeben werden sollten.

Von Henny Gurland, die Wochen später in einem privaten Brief an ihre Familie festhielt, was in Portbou geschehen war, lesen wir, dass Walter Benjamin sich mit einer Überdosis Morphium getötet habe. Im kalifornischen Exil schreibt Bertolt Brecht Monate später über die Nachricht vom Tod seines Freundes ein Gedicht: „Ich höre, dass Du die Hand gegen Dich erhoben hast | Dem Schlächter zuvorkommend. | Acht Jahre verbannt, den Aufstieg des Feindes beobachtend | Zuletzt an eine unüberschreitbare Grenze getrieben | Hast Du, heißt es, eine überschreitbare überschritten.“

Bis 1979 dauerte es, bis am Friedhof von Portbou, am Grab von Walter Benjamin, eine Tafel an den „Flüchtling W.B.“, wie Brecht ihn in seinem Text genannt hatte, erinnerte. Mit internationalem Aufsehen wurde dort, wiederum fünfzehn Jahre später, endlich das Denkmal „Passagen“ – Gedenkort für Walter Benjamin und die Exilierten der Jahre 1933–1945 des israelische Bildhauers Dani Karavan eröffnet. Nicht jedoch, ohne zuvor auf Widerstand zu stoßen. Denn das deutsche Auswärtige Amt hatte eine auf Initiative und Anweisung von Bundespräsident Richard von Weizsäcker formulierte Finanzierungszusage für den Bau kurzerhand zurückgenommen. Zu teuer sei die u.a. von der Boulevardpresse als „Grabpflege“ und Steuergeldverschwendung verunglimpfte Einrichtung des Erinnerungsortes, urteilte der Bundesrechnungshof. Die gedenkende Würdigung eines Anti-Nazi, jüdischen Philosophen, der noch dazu als marxistischer Autor der deutschsprachigen Moskauer Exilzeitung „Das Wort“ 1939 ausgebürgert worden war, wollte Mitte der 1990er Jahre nicht zur Geschichtspolitik der noch jungen Berliner Republik passen.

Seit 1994 können Besucher:innen des „Passagen“-Erinnerungsortes durch einen eisernen Gang stufenweise zum Meer hinabsteigen, stoßen dort unmittelbar vor den letzten Metern des abfallenden Küstenfelsen auf eine gläserne Barriere, eine Grenze gewissermaßen. Hier erinnert eine Inschrift an eine Notiz Benjamins, die er zu seinem heute weltberühmten, geschichtsphilosophischen Text „Über den Begriff der Geschichte“ gemacht hatte. Hier heißt es, in durchscheinender Gravur: „Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht.“

Sichtbare Bemächtigung

Walter Benjamin war nie einer dieser Namenlosen. Sein Gedächtnis, das des Berühmten, zu ehren, ist dennoch zu keinem Zeitpunkt leicht gewesen. Den Chemin Walter Benjamin, die als Wander- und Gedenkweg markierte Fluchtroute, die er im September 1940 vom fanzösischen Banyuls-sur-Mer bis nach Portbou nahm, zu begehen und den Gedenkort zu besuchen, gehört inzwischen zwar durchaus zu einer der bekanntesten Formen linker Erinnerungspraxis. Doch meistens ist der Friedhof in Portbou verwaist. Die Wegmarkierung dorthin war lange beinahe verfallen, kurz davor, unsichtbar zu werden.

Ausgerechnet aber um Sichtbarkeiten ging es Benjamin in seinem Thesen-Papier „Über den Begriff der Geschichte“. Er appellierte darin dafür, sich der Geschichte zu bemächtigen, bevor es „der Feind“ tut. Und der tut es, zweifellos, immer. In der Lebensgeschichte und im Werk Walter Benjamins spiegelt sich also wider, was heute Thema eines linken Geschichtsbewusstseins sein kann: Geht es doch darum, an Menschen, Strukturen, Gruppen, Freund:innen-Kreise, Familien, an Widerständige, Verfolgte und Antifaschist:innen zu erinnern, deren Geschichte beinahe vergessen scheint. Nicht allein, dass ohne das Gedächtnis deren Mut, ihre Findigkeit, Widerständigkeit und Überlebenskraft von damals heute wie ausgelöscht wären. Bleiben sie unerzählt, sind auch die Strukturen von Solidarität und antifaschistischer Gegenwehr gegen den Terror der NS-Eroberungs‑, Ausgrenzungs- und gegen die rassistische und antisemitische Mordpolitik wie unsichtbar, wie nie geschehen.

Aber es ging Benjamin darüber hinaus auch darum, dass die Bemächtigung an der Geschichte, auch ohne Bezug zu Berühmtheit und Held:innenpathos, den Erinnernden ein Werkzeug in die Hand gibt, die Gegenwart zu gestalten. Denn nur wer die eigene Geschichte erzähle, so Benjamin, habe die Deutungshoheit und die Kraft, das Geschehene mit einer Bedeutung aufzuladen und zu bereichern, sodass es, neu gestaltet, aktualisiert werden und für gegenwärtige Kämpfe relevant sein könne.

Dort wo aktuell antifaschistische Initiativen, Geschichtswerkstätten oder politische Bildungskollektive das Gedächtnis an Verfolgte und Widerständige in ihrem Entgegentreten gegen den Nationalsozialismus wecken oder fortschreiben, ganz gleich wie berühmt oder unbekannt die Einzelnen und Strukturen waren, an die sie erinnern, laden sie Menschen ein, sich ein Stück Geschichte anzueignen. Sie organisieren Bildungsreisen oder Besuche von Gedenkorten, sind in Work Camps an vergessenen, von Geschichte und Natur überwucherten Orten oder bei kreativen Konzepten zur sichtbaren Erinnerung an antifaschistische Kämpfe und die Geschichte von Verfolgten aktiv. Zusammen fragen sie, wo das Erinnern heute anknüpft und in der Gegenwart Energie entfaltet.

Gedächtnisgegenwarten

Einen langen Atem braucht es auf den Spuren einer Vergangenheit, die nicht vergeht, etwa im zähen Ringen um Anerkennung der Konsequenzen der Verbrechen, die Wehrmacht, Waffen-SS und die faschistischen Milizen der Brigate Nere in Italien verübten. Wer sich mit dem Istoreco Reggio Emilia (dem Institut für die Geschichte der Resistenza und Zeitgeschichte in der Provinz Reggio Emilia) den Sentieri Partigiani anschließt, einer Wanderung zu den Orten von Verfolgung und Widerstand der Partisannen:innen-Kämpfe in den italienischen Bergen, im toskanischen Apennin oder den Alpi Apuania, wird über das Gespräch mit Zeitzeug:innen davon erfahren, dass in der Gemeinde Fivizzano im August und September 1944 Besatzer und Milizen 400 Zivilist:innen ermordeten, zu Tode folterten, deren Dörfer in Schutt und Asche legten. Gemeinsam mit ihren Anwält:innen, die bis heute um Entschädigungen und Anerkennung der Greueltaten kämpfen, erzählen damals kleine Kinder als Ältere heute davon, wie ihre Eltern und Geschwister von Angehörigen der 16. Panzergrenadier-Division „Reichsführer SS“ gequält wurden, ihr Zuhause zerstört. Sie berichten, dass die Täter 2009 vor italienischen Gerichten zwar verurteilt, von der BRD aber nie ausgeliefert worden seien. Eine Klage gegen die Bundesrepublik, die sich weigert, die in den Gerichtsprozessen von Rom entschiedenen Entschädigungsforderungen anzuerkennen, wurde vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag 2012 als unzulässig abgelehnt. Opfer von Nazi-Verbrechen könnten vor ausländischen Gerichten nicht gegen die BRD klagen. Verletzten sie damit doch die Staatenimmunität.

Wie auf den Sentieri Partigiani geht es auch in Sachsen, im Elbsandsteingebirge, darum, die Geschichte von Menschen aufzuzeigen, die in der Region Widerstand leisteten, die der Verfolgung nicht entkommen konnten, die in Kriegsgefangenschaft oder als zivile Verschleppte Zwangsarbeit im Stollenbau der Außenlager Orion I und II des KZ Königstein leisten mussten. Die Schwarz-Roten Bergsteiger:innen, eine AG der Freien Arbeiter:innenunion (FAU) begleiten gemeinsam mit dem Bildungskollektiv Educat aus Dresden Wanderungen zu Gedenkplätzen in der Sächsischen Schweiz. Nur dank ihres Wissens können unmarkierte Erinnerungsorte besucht werden. Wie der zur Geschichte der Berggaststätte „Kleiner Bärenstein“. Das Ausflugslokal des Gastwirts Franz Roßberg gewährte nach der Machtübergabe im Januar 1933 lokalen SPD- und KPD-Funktionären Unterschlupf vor ihrer Ergreifung durch die NS-Schergen der SA und der Ordnungspolizei. Bis das Versteck im März 1933 aufflog. Zehn Jahre später, 1943, waren von dem einst illegalen Treffpunkt nur noch die Grundmauern übrig – bis heute. Die Geschichte dieses Gedenkplatzes sichtbar zu machen, etwa mit einem wie spontan hinterlassenen Gruß an Franz Roßberg, gesprüht an das Fundament des früheren Berggasthofes, ist dabei mehr als eine dahingeworfene Geste. Denn in der Region werden Erinnerungstafeln und Hinweise auf Verfolgung und Widerstand im Erzgebirge regelmäßig beschädigt oder sogar mit großem Aufwand abmontiert. Sie zu ersetzen, den Erinnerungsraum nicht preiszugeben und ihn sich – wenn es sein muss – erneut und immer wieder anzueignen, gehört vor Ort zu den aktuellen Kämpfen gegen die heutigen Nazis, etwa der „Skinheads Sächsische Schweiz (SSS)“.

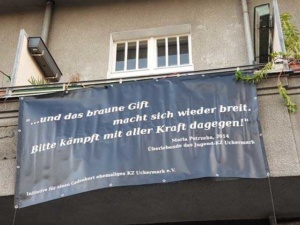

Ob in Frankreich, Italien, Sachsen – es geht um ein Erinnern gegen das Vergessen(lassen). Es geht darum, marginalisierte Geschichte sichtbar zu machen. So sorgen die Aktivist:innen der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermarck dafür, dass Geschichte und Gegenwart von Abwertungsideologien, sozialen Stigmatisierungen, Ausgrenzungen und Verfolgung insbesondere von Frauen und Mädchen präsent werden – und bleiben: in Gedenkinterventionen am Erinnerungsort und im öffentlichen Raum, mit einem Podcast mit Zeitzeuginnenstimmen zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers, in dem von 1942 bis 1945 etwa 1.500 Menschen in KZ-Haft waren. Unter dem Vorwurf (in der Sprache der Nazis), „asozial“ oder „sexuell verwahrlost“ zu sein. Ihre Geschichte nicht zu vergessen, umreißt heute zugleich klar, wie sehr Ideologien der Ungleichwertigkeit, Sexismus und LGBTIQ*feindlichkeit der Struktur nach auch an diesem Punkt noch nicht vergangen sind.

Das Gedächtnis der „Namenlosen“ zu erkämpfen heißt aber auch, an ihre Praxis zu erinnern. Wenn in Düsseldorf Antifaschist:innen zum Jahrestag des Mordes an Hilarius Gilges zu einem Stadtrundgang zur Geschichte seines Lebens und seiner Beteiligung an linken Widerstandsformen gegen den frühen NS einladen, sprechen sie über die kommunistische Agitprop-Gruppe „Nordwest ran“, über Straßentheater und die Möglichkeiten, Wort zu ergreifen für ein Leben ohne Nazis. Wo seit 2013 ein Mal im Jahr antifaschistische Fußballfans zum „Dr. Waldemar Spier Pokal“ selbst zum Turnier zusammenkommen, ehren sie das Andenken an den jüdischen Vereinsfunktionär von Fortuna Düsseldorf, der 1933 aus dem Verein ausgeschlossen wurde. Nach Jahren der Verfolgung starb Waldemar Spier im März 1945 als jüdischer Zwangsarbeitshäftling im Konzentrationslager Auschwitz, fünf Wochen nach der Befreiung des Lagers. Das „sportliche“ Andenken an ihn bringt Menschen zusammen, die sich sonst nie getroffen hätten. Erinnern heißt auch: sich der politischen Freund:innenschaft zu vergewissern. Und: gemeinsam zu feiern.

Erinnern heißt kämpfen

Das Gedächtnis der Namenlosen wie der Berühmten zu „ehren“, wie Benjamin sagte, ist zweifellos ein Erkämpfen in der Gegenwart. Um so mehr, da die Erinnerung an die Geschichte der Verfolgten und Antifaschist:innen im Widerstand und auf der Flucht immer wieder an den Rand des Ausblendens gedrängt werden soll – von rechter Geschichtspolitik und ganz normalen Nazis, die das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus zum „Schuldkult“ umdeuten wollen. Bisweilen versuchen Rechte sogar, linke Erinnerungsorte zu besetzen, sie einer dezidiert linken Gedächtniskultur zu entreißen. So bemüht sich der im Mai 2020 gewählte Bürgermeister von Perpignan, Louis Aliot, Nationalversammlungsmitglied und Vizepräsident des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), darum, das seit geraumer Zeit aus finanziellen Gründen geschlossene, kommunale Kunst- und Kulturzentrum Centre d’Art Contemporain Walter Benjamin unter eben diesem Namen wiederzueröffnen. Verfolgt die französische extreme Rechte doch aktuell eine Normalisierungsstrategie, die sie in kleinen Schritten vom Vorwurf des Antisemitismus reinwaschen und anschlussfähiger werden lassen soll. Walter Benjamin ist auch als Toter vor seinen Feinden nicht sicher.

Benjamins eigener Gedanke, die sechste seiner Thesen aus „Über den Begriff der Geschichte“, dürfte als Analyse und Appell auch in dieser Situation hilfreich sein, als Beobachtung aber ganz gewiss so richtig wie vor 80 Jahren: „Vergangenes historisch zu artikulieren, heißt nicht, es erkennen ‚ wie es denn eigentlich gewesen ist‘. Es heißt, sich seiner Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick der Gefahr aufblitzt. […] Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen einen Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nie aufgehört.“*

* Benjamin: Über den Begriff der Geschichte, These VI, in: GS I‑2, Frankfurt a.M. 1980, S. 695)

Der Text ist – in einer kürzeren Fassung – zuerst erschienen im Schwerpunkt „Erinnern heißt verändern. Antifaschistische Gedächtnispolitik“ der Zeitung LOTTA (#79 – Sommer 2020).