„An unserem Revers trugen wir nicht das Emblem

von Hammer und Sichel, sondern die ‚Antifa‘-Nadel — eine Aufforderung

zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen den Faschismus“

Eric Hobsbawm: Gefährliche Zeiten. Ein Leben im 20. Jahrhundert, 2003, S.89

Es ging um die Politik, Theorie und Historizität der äußersten Rechten und einige Reaktionen dazu seitens der antifaschistischen Linken. Ende Januar lud der renommierte „Gesprächskreis rechts“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) in den Willi-Münzenberg-Saal im alten Gebäude des „Neuen Deutschlands“ zu einer Art Jour-Fixe ein. Thema: „Rechte Ränder – Schlaglichter auf Faschismus und Gesellschaft“. Etwa 80 Anwesende folgten der Einladung und nach der Begrüßung durch die zuständige Referentin der Stiftung, Anika Taschke, trugen vor: Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner, der Hamburger Historiker Volker Weiß, der Magdeburger Theologe und Gemeinwesenarbeiter David Begrich, die Aktivistin von NSU-Watch Caro Keller und der Politikwissenschaftler Felix Korsch. Ein guter Mix: Eine profilierte Antifa-Politikerin, ein versierter Historiker zur intellektuellen Rechten, ein in der DDR aufgewachsener intellektueller Theologe, eine Antifa-Aktivistin und ein einschlägiger Promovent.

In ihrem Vortrag beleuchtete Renner unter anderem einige Aspekte der aktuellen Politik der Sicherheitsbehörden in Sachen Rechter Terror. Hier werden bei der Generalbundesanwaltschaft (GBA) mit Stand vom 30. September 2022 in 32 Ermittlungen gegen 122 namentlich Beschuldigte Verfahren geführt. Renner fügte hier trocken hinzu, das zu diesen Beschuldigten noch die nach der medial exzellent vorbereiteten Razzia gegen „Reichsbürger“ am 7. Dezember 2022 „da noch 52 weitere Beschuldigte oben drauf“ kommen. Zwischenzeitlich hat sich in diesem Kontext die Zahl auf insgesamt 55 Verdächtigte erhöht. Auch diese enorme Anzahl von Beschuldigten in Terrorismusverfahren mit Bezug rechts verdeutlicht für die Zukunft die Dringlichkeit antifaschistischen Engagements.

Jünger mit Sternhell verstehen

Nach Renner ergriff Volker Weiß das Wort und interpretierte das Werk von Ernst Jünger mit einigen Überlegungen des 2020 verstorbenen, israelischen Faschismusforschers Zeev Sternhell. Sternhells Schriften wurden im deutschen Sprachraum erst spät entdeckt. Nach Sternhell wurde der europäische Faschismus gerade nicht in den Schlachtfeldern des ersten Weltkrieges geboren und endete auch nicht in den Ruinen der Reichshauptstadt Berlin am 8. Mai 1945. Es habe sich hier nach Sternhell um eine Bewegung gehandelt, die in ihrer kompromisslosen Ablehnung des Erbes der Aufklärung von Universalismus und der Idee des Fortschritts schon zur Jahrhundertwende in ihr „Reifestadium“ getreten sei. Und eben noch heute sei „diese Rechte (…) immer noch Bestandteil unserer Welt“. In seinem gelehrten Vortrag nutzte Weiß diese Überlegungen für eine Re-Lektüre von Motiven im Denken von Ernst Jünger. Weiß zeigte hier an einigen von George Sorel inspirierten Texten von Jünger auf, wie es der äußersten Rechten in der Zwischenkriegszeit gelang „Zugriff auf die revolutionäre Dynamik (zu) bekommen, die im 19. Jahrhundert das Kennzeichen linker Bewegungen gewesen war“. Und dieses Denken von Jünger, so Weiß, entfaltet bis in die Gegenwart Wirkung. Bis heute berufen sich Zöglinge der Neuen Rechten auf den von ihnen verehrten „Protagonisten des Weimarer Ultranationalismus“. Sie operierten „ganz im Stile jenes Partisanentums, daß Jünger nach 1945 unter dem Begriff ‚Waldgänger‘ zur Ergänzung der Gestalten ‚Soldat‘ und ‚Arbeiter‘ lehrte.“

David Begrich spürte in seinem Vortrag neurechter intellektueller Tendenzen so unterschiedlicher AutorInnen wie Uwe Tellkamp, Monika Maron, Jörg Bernig und Michael Klonovsky, aber auch Uwe Steimle nach. Diese lassen, so Begrich, „keine Gelegenheit aus, ihrem Publikum offen und verschlüsselt zu bedeuten, der gegenwärtige Diskurs verenge nicht nur die Meinungskorridore der öffentlicher Debatten, sondern sei schlicht durch offene Zensur und rabiate Repression gekennzeichnet.“ Bedeutend hier die Inszenierung eines scheinrebellischen Samisdat mit explizierter Referenz auf die oppositionelle Dissidenz in der Zeit der DDR. Dieser sei „irgendwo zwischen Militärbunker, Herrenzimmer und spiritistischen Gläserrücken angesiedelt“, so Begrich. Hier reihe sich „Elitismus, Kulturpessimismus und ein in Szene gesetztes und überhöhtes Außenseitertum mit dem Ziel aneinander, eine Form der Dissidenz zu reklamieren, die sich unabhängig von den Diskurs-Konjunkturen des verhassten Kulturbetriebs des Mainstreams wähnt“. Dabei seien die Formensprache und Ästhetiken der intellektuellen Dissidenz Osteuropas für eine intellektuelle Rechte anschlussfähig, gerade weil ihre Strahlkraft von inhaltlicher Uneindeutigkeit, dem Gestus der Rebellion und des Widerspruchs lebte. Nach Begrich gäbe es auch nicht den geringsten Grund dafür das rechtsintellektuelle Milieu in irgend einer Form exotisierend zu verharmlosen oder ihm mit Faszination gegenüber zu treten, wie dies in einigen Bereichen des bürgerlichen Feuilletons zu beobachten sei. Überall dort, wo sich rechtsintellektuelle AkteurInnen als DissidentInnen aufführen, sollte das Wissen und die Instrumentarien der Analyse genutzt werden, dies zu dekonstruieren, fordert er.

Den falschen Erzählungen widersprechen

Als nächstes ergriff die Antifa-Aktivistin Caro Keller das Wort. Sie arbeitet als Internet-Redakteurin für „NSU-Watch“. Diese Antifa-Initiative wurde im April 2013 zu Beginn des Strafprozesses gegen wenige AktivstInnen des NSU vor dem OLG München gegründet. In ihrem Vortrag beleuchtete Keller die Herausforderungen, die entstehen, wenn man den Versuch unternimmt die Aufklärung über den rechten Terror und das Gedenken an die Opfer selbst in die Hand zu nehmen: „Den falschen Erzählungen widersprechen!“ überschrieb sie ihre Überlegungen und widersprach deutlich der immer wieder in der Öffentlichkeit geäußerten Ansicht, dass man doch in Sachen rechte Gewalt und rechter Terror „einfach erst einmal in Ruhe die Ermittlungen der Polizei abwarten“ solle. Immer wieder seien es doch Antifaschist*innen gewesen, die dem staatlichen Interesse an Bagatellisierung und interessierter Entpolitisierung rechter Gewalt ihre gründlichen Recherchen und Analysen entgegengesetzt hätten. Ohne Antifaschist*innen würde man heute bei dem NSU-Netzwerk noch immer von einem „sozial isolierten Trio von Wendeverlierern“ in einem „tödlichen Liebesdreieck“ sprechen. So seien auch die rassistischen Morde wie z.B. das Massaker im Olympia-Einkaufs-Zentrum in München 2016 und der antisemitische und rassistische Anschlag in Halle 2019 unter dem fatalen Stichwort „Amoklauf“ weggebucht worden. Keller fokussierte und profilierte hier eine kontinuierliche antifaschistische Praxis unter den Stichworten: Aufklären / Beobachten / Benennen / Einmischen / Gedenken / Warnen und Verhindern.

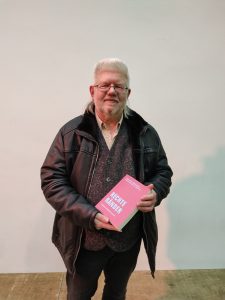

Dann kam Felix Korsch: Und er enthüllte den Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Es ging um eine Würdigung des politischen Lebensweges des Antifaschisten Volkmar Wölk. Und der war ein paar Tage zuvor 70 Jahre alt geworden. In seinem Engagement gegen Nazis, so Korsch, habe er in der Zusammenarbeit mit Wölk diesem immer so manches und vor allem immer wieder Literaturhinweise auf nur schwer erreichbar graue Literatur zu verdanken. Als es um die Jahrtausendwende in der Öffentlichkeit um die Auseinandersetzung mit der Nazi-Skinhead-Gruppe „Blood & Honour“ (BH) ging, war es für Wölk ein leichtes ihm die Fanzines von BH auf den Schreibtisch zu legen. Und BH war eine Gruppierung, von der Antifaschist*innen schon damals — zur Zeit des Verbots durch das Bundesinnenministerium am 12. September 2000 — in Erfahrung gebracht hatten, dass sie wesentlich durch Stephan Lange, Thomas Starke, Jan Werner, Marcel Degner und Mandy Struck betrieben wurde – allesamt prominente UnterstützerInnen der damals polizeilich gesuchten sogenannten „Jenaer Bombenbastler“, die sich dann mit einigen weiteren „Kameraden“ in und um den NSU tummelten, was im Münchener Prozess zutage trat.

Schnittstelle von akribischer Recherche, fachkundiger Analyse und streitbarer Publizistik

Korsch überreichte Wölk dann eine ihm zugeeignete Festschrift: „Rechte Ränder. Faschismus, Gesellschaft und Staat“, druckfrisch aus dem Hause Verbrecherverlag. Sie umfasst rund 500 Seiten und 17 Autor*nnen sind darin mit Aufsätzen vertreten, die die ganze Bandbreite antifaschistischer Neugier, Recherche und Analyse abdecken: Unter anderen Gideon Botsch wirft darin einen quellengesättigten Blick auf die Organisierungsbestrebungen der Neuen Rechten in der Provinz der Bundesrepublik der frühen 1960er Jahre; Korsch ist darin mit einem Beitrag zu der Bewegung der sozialrevolutionären Volkstümler, der „Narodniki“, im Russland des 19. Jahrhunderts vertreten. Gut belegt wendet er darin gegen das „Fehlurteil“, sie heute als politisch rechts zu lesen. Richard Gebhardt setzt sich mit der politischen Ideologie des Hooliganismus in Deutschland auseinander und Susanne Feustel diskutiert in ihrem Beitrag differente Aspekte eines in der antirassistischen „Black Lives Matter“-Bewegung zirkulierenden Polizeiabolitionismus. Und selbstredend finden sich auch Beiträge von Weiß, Keller und Begrich in dem Band.

In seiner Ansprache bedankte sich Korsch für die gute Kooperation mit dem Verbrecher-Verlag, der das Buchprojekt bis zu diesem Moment habe geheim halten müssen. Der Grund: Die Herausgeber hatten die begründete Befürchtung, dass der in Sachen Recherche und Literaturbeschaffung außerordentlich umtriebige wie versierte Jubilar sich sonst das Buch schon lange vorbestellt hätte. In ihrer Einleitung würdigen die Herausgeber Wölk als einen „engagierten Antifaschisten“, der seit Jahrzehnten „jenseits institutioneller Bahnen, doch nicht minder versiert und stets produktiv an der Schnittstelle von akribischer Recherche, fachkundiger Analyse und streitbarer Publizistik“ engagiert ist. Wer sich mit rechten Strömungen in der europäischen Geschichte und Gegenwart befasse, stoße „früher oder später auf seine Beiträge.“ Am Ende der Festschrift werden in dem Kapitel „Auswahlbibliographie“ für Wölk mehr als 30 Monografien und Herausgeberschaften, Konferenzschriften und Broschüren, Fachaufsätze und Übersetzungen, darunter einige Schriften von Zeev Sternhell, ausgewiesen. Das war natürlich bei weitem nicht alles, was Wölk in seinem Leben publizistisch zustande gebracht hat. Wer einmal in „Dataspace“, der „Datenbank für linke, alternative, graue Literatur“ aus Leipzig, unter seinem Namen oder unter dem von Wölk immer mal wieder benutzen Pseudonym Jean Cremet recherchiert, kommt für die Zeit seit den 1990er Jahren auf weit über 100 Beiträge, vorzugsweise in der antifaschistischen Zeitschrift Der Rechte Rand, aber auch in der Jungle World sowie in analyse & kritik (AK), dem Nachfolgeprojekt der Organisationszeitung des Kommunistischen Bundes, dem einstigen „arbeiterkampf“. Aber auch in der Jungen Welt und der zwischenzeitlich eingestellten Zeitschrift blick nach rechts finden sich eine Vielzahl von weiteren Beiträgen des Jubilars.

Zerstörungsfreier Werkstoffprüfer

Nach der Überreichung der Festschrift, die Wölk sofort aufschlug, um auf die Schnelle das Inhaltsverzeichnis zu checken, erhoben sich alle Anwesenden: Standing ovations für Volkmar Wölk, der Applaus hielt minutenlang an. Der sichtlich bewegte Jubilar trat dann auf das Podium. Dort stand ein Podest, das mit einem roten Banner geschmückt war. Es zeigte einen vergnügt grinsenden roten Elefanten mit hoch erhobenen Rüssel, der zu einer Faust geballt ist. Zugleich zertritt dieses sympathische Tier ein Hakenkreuz. Der gelernte „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfer“ Wölk ergriff das Wort und hob zunächst hervor, dass er von den deutschen Universitäten eigentlich nur die Mensen kenne – und die seien „alle schrecklich“ gewesen. Doch nun befinde er sich inmitten einer Veranstaltung, bei der es sich wohl um das erste Kolloquium in der akademischen Geschichte der Bundesrepublik nach 1945 handele, das einem solchen Werkstoffprüfer gewidmet sei. Dafür danke er sehr und beschenkte die Anwesenden mit dem biographischen Hinweis, in dem er das Rätsel auflöste, was es eigentlich mit dem roten Elefanten auf sich hat, mit dem das Podest geschmückt war. Wölk informierte die Anwesenden, dass er in jungen Jahren seine ersten Sporen im Antifa-Handwerk beim KB erlernt habe. Eben dafür stehe auch der rote Elefant. Weiter führte er so kenntnisreich wie lektüregeübt aus, dass doch in der Regel Festschriften und entsprechende Festakte für verdiente Professor*innen meist dazu dienten, dem oder der so Geehrte*n gewissermaßen durch die Blume zu bedeuten, dass es nun einmal gut sein soll mit weiteren Publikationen von ihnen. Von einer derartig verdeckten Intention habe er jedoch bei dem Verlauf der Vorträge auf dieser Veranstaltung auch nicht das geringste verspürt. Er wolle und würde dem auch gewiß nicht willfahren. Für ihn gelte in Zukunft in Bezug auch auf den Antifaschismus das Motto, dass sich Herbert Marcuse auf den Grabstein habe meißeln lassen: „weitermachen!“

Nach der Überreichung der Festschrift, die Wölk sofort aufschlug, um auf die Schnelle das Inhaltsverzeichnis zu checken, erhoben sich alle Anwesenden: Standing ovations für Volkmar Wölk, der Applaus hielt minutenlang an. Der sichtlich bewegte Jubilar trat dann auf das Podium. Dort stand ein Podest, das mit einem roten Banner geschmückt war. Es zeigte einen vergnügt grinsenden roten Elefanten mit hoch erhobenen Rüssel, der zu einer Faust geballt ist. Zugleich zertritt dieses sympathische Tier ein Hakenkreuz. Der gelernte „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfer“ Wölk ergriff das Wort und hob zunächst hervor, dass er von den deutschen Universitäten eigentlich nur die Mensen kenne – und die seien „alle schrecklich“ gewesen. Doch nun befinde er sich inmitten einer Veranstaltung, bei der es sich wohl um das erste Kolloquium in der akademischen Geschichte der Bundesrepublik nach 1945 handele, das einem solchen Werkstoffprüfer gewidmet sei. Dafür danke er sehr und beschenkte die Anwesenden mit dem biographischen Hinweis, in dem er das Rätsel auflöste, was es eigentlich mit dem roten Elefanten auf sich hat, mit dem das Podest geschmückt war. Wölk informierte die Anwesenden, dass er in jungen Jahren seine ersten Sporen im Antifa-Handwerk beim KB erlernt habe. Eben dafür stehe auch der rote Elefant. Weiter führte er so kenntnisreich wie lektüregeübt aus, dass doch in der Regel Festschriften und entsprechende Festakte für verdiente Professor*innen meist dazu dienten, dem oder der so Geehrte*n gewissermaßen durch die Blume zu bedeuten, dass es nun einmal gut sein soll mit weiteren Publikationen von ihnen. Von einer derartig verdeckten Intention habe er jedoch bei dem Verlauf der Vorträge auf dieser Veranstaltung auch nicht das geringste verspürt. Er wolle und würde dem auch gewiß nicht willfahren. Für ihn gelte in Zukunft in Bezug auch auf den Antifaschismus das Motto, dass sich Herbert Marcuse auf den Grabstein habe meißeln lassen: „weitermachen!“

Was bleibt noch zu dieser Veranstaltung zu sagen? Alle Anwesenden hatten das große Glück an einer goldenen Stunde antifaschistischer Intellektualität teilzunehmen.

Gideon Botsch, Friedrich Burschel, Christoph Kopke und Felix Korsch (Hg): Rechte Ränder / Faschismus, Gesellschaft und Staat, (Verbrecher-Verlag) Berlin 2023