EDEWA: Berlins erster widerständiger Supermarkt

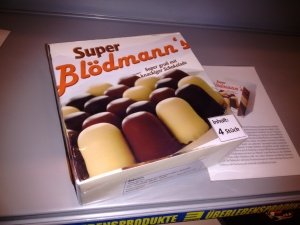

Interessiert beugt sich eine „Kundin“ über eine Packung „Superblödmanns“, ein an die „Schokoküsse“ angelehntes Produkt im ersten antirassistischen und widerständigen Supermarkt Berlins, kurz EDEWA. Nach dem Öffnen erwarten die Besucher_innen keine süßen Leckereien, sondern weiße und schwarze Schokoküsse aus Pappmasche, auf deren Unterseite Gedichte der schwarzen Feministin May Ayim geklebt sind. Diese und weitere antirassistische und antisexistische Produkt-Adaptionen lassen sich in der EDEWA-Filiale in Neukölln bestaunen. EDEWA steht für „Einkaufsgenossenschaft antirassistischen Widerstandes“, eine interaktive Wanderausstellung, die ihre Besucher_innen auf Rassismen und Sexismen, sowie anderen Unterdrückungsformen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft aufmerksam machen will.

Dabei haben die Initiator_innen eine Kulisse gewählt, die jede_r von uns kennt. In Form eines Supermarktes zeigen sie die Diskriminierung anhand einer breiten Palette von Produkten, die uns im täglichen Leben so oder so ähnlich begegnen. Am 15.11.2015 fand die Eröffnung inklusive Führung durch die „Filiale“ statt. Dazu kamen etwa 60 Personen in die kleine, namenlose Galerie in die Weserstraße 176 in Berlin-Neukölln.

EDEWA — Einkaufsgenossenschaft antirassistischen Widerstandes

Die Idee zur Eröffnung eines „antirassistischen“ Supermarktes entwickelten Studierende der Humboldt Universität während des zweisemestrigen Seminars „May Ayim – Schwarze deutsche Feministin?“ unter der Leitung von Natasha A. Kelly am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität Berlin.

Der Supermarkt als Ort, an dem Rassismus, Sexismus, Kolonialismus und Kapitalismus sichtbar werden, liegt auf der Hand. Die aktuelle Werbung der Firma Müller, die ihre „süße“ Weihnachtsversion der Müllermilch mit einer schwarzen Frau im Weihnachts(frau)kostüm bewarb, stellt dabei nur einen weiteren „Skandal“ in der Produktplatzierung dar. Doch auch Supermärkte haben neben den Produkten, die eine besondere koloniale Geschichte aufweisen oder durch rassistische oder sexistische Sprache vermarktet werden, häufig selbst eine koloniale Vergangenheit.

So auch der Großdiscounter „Edeka“, ein Akronym für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin“, welcher den initialen Impuls für die Intervention der Studierenden gab. Nicht allein wegen des Namens, sondern auch wegen der Fortführung kolonialer Rassismen. Erst 2011 nannte „Edeka“ eine „Sonntags-Waffel“ in „Mohren-Waffel“ um. Daraufhin verfassten die Seminarteilnehmer_innen einen Brief, mit dem sie „Edeka“ auf die rassistische Bedeutung des Begriffes aufmerksam machten. Der Supermarkt reagierte und veränderte den Namen wieder, äußerte sich aber nicht zu der Kritik der Studierenden. Dies war der Startpunkt für die mittlerweile drei Jahre alte Wanderausstellung EDEWA.

Die Kursteilnehmer_innen nahmen die Reaktion von „Edeka“ zum Anlass für eine intensive Beschäftigung mit rassistisch, sexistisch oder kolonial konnotierten Produkten. So werden in der Ausstellung koloniale Produkte wie Kaffee und Schokolade, deren problematische und ausbeuterische Produktionsverhältnisse sowie rassistisch-sexistische Vermarktung offengelegt und kritisch reflektiert werden. Daneben haben die Studierenden aber auch eigene Produkte kreiert, die durch eine Umdeutung oder andere Kontextualisierung versuchen, einen „Perspektivwechsel“ vorzunehmen.

So schufen sie antikoloniale und rassismuskritische Produkte zum Anfassen und Diskutieren. Dabei soll beispielsweise durch Poesie der Blick des Betrachters oder der Betrachterin herausgefordert werden und so auch die eigene, „weiße“ Position reflektiert werden. Die Produkte regen so zum kritischen Hinterfragen des Konsumverhaltens und der eigenen Wahrnehmung an, während sie zugleich den Konsumkontext thematisieren.

Widerständige Persönlichkeiten

Neben den kreierten Produkten werden aber auch widerständige Personen, wie die vier feministischenWiderstandskämpferinnen May Ayim, Audre Lorde, Panna Czinka undDelia Zamudio in den Fokus gestellt. Alle vier haben einen starken Bezug zu Kunst und Kultur , welcher durch ihre Porträts in der Ausstellung ausführlich vorgestellt wird. „So sind die politischen Kämpfe von May Ayim, Audre Lorde, Delia Zamudio und Panna Czinka als untrennbare Teile historischer und starker Widerstandsbewegungen gegen bestehende Unterdrückung und gewaltvolle Machtstrukturen zu sehen“, meint Natasha A. Kelly, die die Leitung des Seminars inne hatte und auch über den Seminarkontext hinaus die EDEWA-Initiative betreut.

Der erste antirassistische und widerständigen Supermarkt führt uns so nicht nur die Kontinuität rassistischer und sexistischer Strukturen in unserem alltäglichen Konsumverhalten vor Augen, sondern regt auch zum Hinterfragen, Reflektieren und Weiterdenken an.

Noch bis 12.12.2015 können sich Besucher_innen immer Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 — 20 Uhr mit einem rassismus‑, sexismus- und kolonialkritischen Blick mit der kapitalistischen Konsumwelt auseinandersetzen. Ein Besuch lohnt sich auch für jüngere Menschen, denn die Ausstellung versucht explizit aus dem „universitären“ Raum auszubrechen. Indem für die Erklärungen häufig sehr komplexer Zusammenhänge unkomplizierte Sprache und Argumentationslinien verwendet werden, wird die Kritik leicht zugänglich aufbereitet. Und nicht nur das: Durch den spielerischen Umgang mit den Produkten öffnet sich meist auch ein Interpretations- und Diskussionsraum, der ein weiteres Reflektieren über Rassismus und Sexismus anregt. Die Wirkung von EDEWA geht damit über den geschlossenen Raum der „Filiale“ hinaus, bis hinein in unsere alltäglichen Denkmuster.