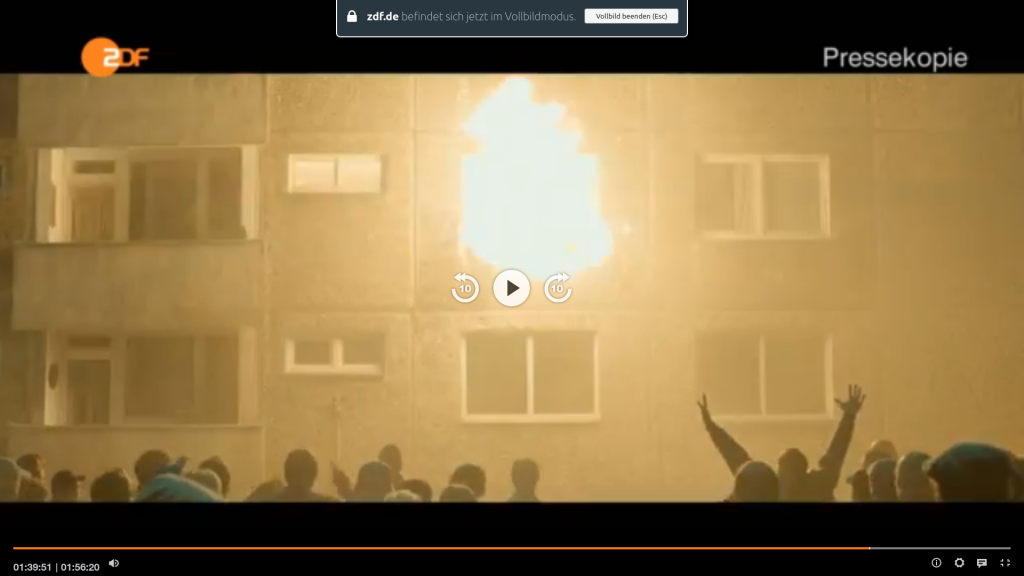

Das Drama „Wir sind jung. Wir sind stark.“ (Regie: Burhan Qurbani) beleuchtet vor allem aus Sicht einer jugendlichen Clique die pogromartigen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Der stark besetzte deutsche Spielfilm beschränkt sich dabei auf die Darstellung eines einzigen Tages, des 24. August 1992, dessen Ereignisse relativ realitätsgetreu (aber mit fiktiven Personen) wiedergegeben werden.

Im Zentrum des Films steht Stefan (Jonas Nay), der „einfach nur normal“ sein will, sich aber inmitten eines gewaltaffinen Freundeskreises wiederfindet, in dem von den Jungs ausgehende Hitlergrüße und Steinwürfe gegen Polizist*innen an der Tagesordnung sind. Eher normal dagegen sind die beiden Mädchen der Clique, denen es vor allem um Flirts mit den Jungs geht. Der Film begleitet diese heterogene Gang in den Wohnungen ihrer Eltern, am Strand und an der tristen Kulisse rund um das Rostocker Sonnenblumenhaus. Neben den Jugendlichen werden politische Entscheidungsträger porträtiert, allen voran Stefans Vater Martin (Devid Striesow), der als SPD-Politiker zwar Rassismus ablehnt, dem es aber von Beginn an schwerfällt, sich klar und öffentlich gegen die Pogrome zu positionieren und der sich stattdessen lieber mit klassischer Musik in seiner Wohnung einschließen würde. Weiterhin wird die Sicht einiger ehemaliger Vertragsarbeiter*innen aus Vietnam plastisch, die zwar selbst in dem zum Sonnenblumenhaus gehörenden Wohnheim wohnen, sich aber etwa durch antiziganistische Kommentare gegenüber den vor der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZASt) campierenden Sinti und Roma zu assimilieren versuchen und gleichzeitig permanent auf gepackten Koffern sitzen. Eine wirtschaftsorientierte Perspektive nimmt außerdem ein Leiter einer Wäscherei ein, dem es vor allem um seine Profite geht („Asiaten mag ich. Gute Arbeitsmoral.“).

Die Charaktere wirken hin und wieder etwas holzschnittartig. So überraschen die Jugendlichen mit plakativen selbstreflexiven Aussagen wie „Total frei sein ist eigentlich total allein sein“, die sich nicht ganz flüssig aus der Handlung ergeben. Davon abgesehen sind die einzelnen Personen aber durchaus spannend charakterisiert und erfahren teils mehrere verblüffende Wendungen.

Die Darstellung des allgegenwärtigen Rassismus sowie des Unwillens und der Unfähigkeit der Elterngeneration dieser Jugendlichen, etwas gegen die Pogrome zu unternehmen, ist eine der Stärken des Films.

Kritik wurde an dem 2014 produzierten Drama dahingehend geäußert, dass überzeugte Nazis nur selten vorkommen und sich die prinzipiell vernünftigen Jugendlichen von diesen überraschend schnell anstacheln lassen. Tatsächlich ist eigentlich nur Sandro (David Schütter), der eher lose mit der Gruppe verbunden ist, klar als extrem rechts zu kategorisieren. Alle anderen fügen sich ihm meist apathisch und werden von der allgemeinen rassistischen Stimmung auf geheimnisvolle Weise angezogen. Allerdings ließe sich (ohne gleich die Pogrome zu rechtfertigen) durchaus fragen, ob nicht genau das eine gar nicht so unrealistische Perspektive auf viele der damals Beteiligten aufmacht. Sicher reichen die Erklärungen, die der Film für die Entwicklung der Jugendlichen anbietet (z.B. fehlende Arbeit, Perspektivlosigkeit, Ärger mit den Eltern) für eine Genese politischer Einstellungen nicht aus, für eine diffuse Gewaltaffinität im Kontext eines rechten politischen Klimas spielen diese Faktoren allerdings durchaus eine Rolle. In den Einstellungen der Clique geht es oft durcheinander, da werden Nazi-Songs gegen und neben der Internationalen gesungen und es wird eigentlich nie tatsächlich über politische Themen gesprochen. Aber genau das ist ein für die Zeit spannendes Milieu, was der Film in all seiner Widersprüchlichkeit gut beleuchtet. Jugendliche, die im Prinzip nur an Freundschaften, Liebe und Sex interessiert sind, landen mit einer inneren Ablehnung, aber auch mit einer Faszination und einer Begeisterung für den Volksfestcharakter in den Reihen der rechten, rassistischen Ausschreitungen, die sie selbst mit befeuern.

Kritischer zu bewerten ist dagegen ein anderer Aspekt: Bereits am 23. August gab es eine von antifaschistischer Seite organisierte Gegenwehr gegen den rechten Mob, die an diesem Tag damit endete, dass von 80 festgenommen Personen 60 autonome Linksradikale waren. Dieser Teil der Geschichte fehlt völlig. In dem Film stehen lediglich ein paar Friedensbewegte am Rand des Geschehens und rufen „Keine Gewalt, wir sind das Volk.“ Die militantere Gegenwehr hätte ein Film, der sich darin übt, möglichst viele Perspektiven abzubilden, in irgendeiner Form einfangen müssen.

Insgesamt ist „Wir sind jung. Wir sind stark.“ als Spielfilm, der das irre und wirre Klima der Nachwendezeit einfängt, durchaus lohnenswert. Zur Kontextualisierung und Komplettierung eines Themenabends, der die Zuschauenden fassungslos zurücklässt, sei die bereits 1993 produzierte Dokumentation The Truth Lies in Rostock und die jüngst veröffentlichte Doku-Reihe Baseballschlägerjahre in der ARD-Mediathek nachdrücklich empfohlen.

Der Film wird im Rahmen der Reihe „Film ab gegen Rechtsextremismus“ im Februar im ZDF gezeigt und ist dann in der Mediathek abrufbar. Im Laufe des Februar zeigt die Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsespiel vier Spielfime wieder, „die sich auf unterschiedliche Art mit Rechtsextremismus und Rassismus auseinander setzen“, heißt es in der Pressinfo. Und: „Damit wollen wir auf diese sehr wichtigen Themen aufmerksam machen, die in diesen Zeiten nicht vergessen werden dürfen“.

Seit 7. Februar 2021 können folgende Filme in der ZDF Mediathek angeschaut werden:

Wir sind jung. Wir sind stark., Spielfilm, Deutschland 2014

Leroy, Spielfilm, Deutschland 2007

Die Arier, Dokumentarfilm, Deutschland/USA/Iran 2013

Kriegerin, Spielfilm, Deutschland 2011

Ein Gedanke zu “Postwende-Nazis im Film: „Wir sind jung. Wir sind stark“”

Kommentare sind geschlossen.